Devoluciones

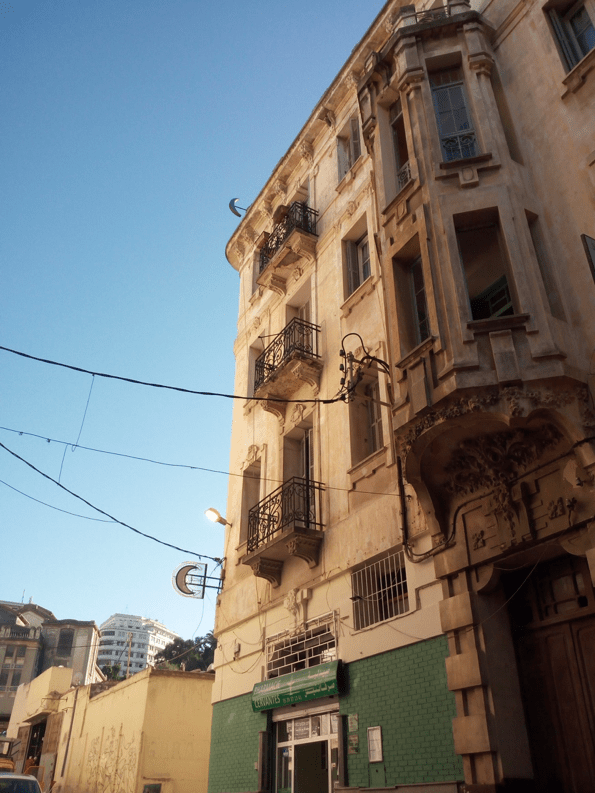

Tánger, diciembre 2019. Recorrí la calle que conectaba el cementerio judío con la plaza del Socco Grande, protegiéndome la cara de las chispas de lluvia con la capucha del jersey. Pasé delante del Mercado Central, y me acerqué a la puerta de un edificio próximo a las antiguas escuelas españolas. Había quedado con María, una amiga que los viernes a mediodía iba a echar una mano en una asociación que repartía comida a las personas en situación de calle.

Empujé el portón de madera y entré en el local, una pequeña sala de teatro con un escenario al centro, donde unos jóvenes se estaban entrenando a hacer acrobacias en un trampolín. Me acerqué a uno de ellos y le pregunté por el grupo que repartía comida en la calle. Me dijo de seguir hasta otra habitación al fondo, un local que hacía de cocina y dispensa. Un grupo de personas estaban reunidas de pie alrededor de una mesa, cortando pan y envolviendo los bocatas en rollos de papel. Sin embargo, María no estaba. Meryem, una mujer marroquí de una cuarentena de años y el pelo teñido recogido en una coleta me dijo que había avisado que iba a llegar tarde. Creo que Meryem me vio dudosa sobre qué hacer, porque me preguntó si quería quedarme y echar una mano mientras que la esperaba. Acepté, y Said, un hombre de la misma edad que Meryem, me pasó un cuchillo y una caja de quesitos Kirit para que untara los panes.

El grupo reunido alrededor de la mesa era bastante variegado. Meryem parecía ser la persona que coordinaba el grupo, compuesto por Said, dos jubilados franceses, o quizás belgas, y dos chicas marroquís bastante jóvenes, en edad de universidad. Hind, una de las dos, me preguntó si hablaba francés. A mi afirmativa, empezó a contarme que acababa de graduarse de un instituto de Marchan, un barrio residencial de clase alta al lado de la Kasbah, una de las primeras zonas de la ciudad que se desarrolló tras la explosión demográfica que Tánger vivió a partir del final del siglo XIX. Hind me dijo que tenía mucha gana de practicar su francés, y nos pusimos a hablar de su vida y de la mía, mientras que los demás seguían en sus conversaciones.

De repente, Lucien, uno de los dos señores franceses, preguntó: ‘Et Michel, il est où? Il se será pas fait refouler?’ [Y donde está Michel? ¿No lo harán devuelto?]. Todo el mundo se puso a reír, y alguien dijo que Michel había llamado para avisar que iba a llegar tarde. Quince minutos después, Michel, un señor de República Centroafricana de una cuarentena de años, entró en el local. Lucien le dijo que creían había sido devuelto por la policía. Los demás se echaron a reír otra vez. Michel intentó montar una sonrisa. Sin embargo, su cara mal celaba su evidente comodidad. Michel sacudió los hombros y dijo simplemente que se había liado a lo largo de la mañana.

Para una persona blanca y con pasaporte del Norte global como Lucien, ‘ser devuelto por la policía’ podía parecer una situación tan lejana a la existencia cotidiana que su posibilidad podía parecer una broma. Pero para una persona racializada y con un pasaporte del Sur global como Michel, las devoluciones arbitrarias en las ciudades del norte de Marruecos no eran ninguna broma, eran un riesgo tangible y cotidiano. Los desplazamientos internos desde las zonas de fronteras hasta otros lugares del país se han convertido en una herramienta común en el arsenal del control fronterizo en el Mediterráneo, siendo practicado por países como Italia, Francia, Túnez, e incluso Marruecos. En los primeros años 2000, las autoridades marroquís empezaron a detener de manera masiva y arbitraria personas identificadas como ‘migrantes irregulares en tránsito’ en las grandes ciudades, especialmente en las zonas fronterizas como Tánger y Nador. Los detenidos eran obligados a subir en guaguas, y deportados en el desierto a la frontera con Argelia. En 2013, Marruecos anunció la adopción de una nueva política migratoria con enfoque humanista, y dejó temporalmente de devolver las personas migrantes hasta el desierto. Estas devoluciones fueron remplazadas por desplazamientos internos dentro del propio territorio marroquí. Las personas eran detenidas en el Norte – esencialmente Nador, pero también Tánger – y forzadas en guaguas con destino al sur. Durante el verano de 2018, el número de llegadas a España por vía marítima aumentaron, y Pedro Sánchez pidió a Rabat mayor colaboración en el control de la frontera. El ritmo de las detenciones aumentó, y las intervenciones policiales se alargaron a ciudades lejas de la frontera con España, como Rabat y Casablanca. Según las estimaciones de la ONG marroquí GADEM, entre Julio y septiembre de 2018 alrededor de 6500 personas fueron devueltas al sur de Marruecos.

En un informe publicado en septiembre 2018, GADEM subrayó que las actuaciones de las fuerzas del orden salían del marco legislativo marroquí, lo cual no preveía en ningún caso el desplazamiento forzoso dentro del territorio nacional de personas en situación irregular – o, como en muchos de los casos de devolución, a la que no se había comunicado ningún tipo de infracción. Sin embargo, las autoridades marroquís justificaron las detenciones arbitrarias y las devoluciones masivas como parte de la lucha contra la migración irregular, el desmantelamiento de las redes de trata y, más en general, como parte de una estrategia para para ‘reubicar los migrantes en ciudades donde las condiciones de vida son mejores’.

Cierto era que las detenciones no habían afectado exclusivamente a las personas en situación administrativa irregular. Personas con permiso de residencia, refugiados, y solicitantes de asilo habían sido pillados en las detenciones. Un señor costamarfileño entrevistado por GADEM declaró que había sido detenido junto a otra familia originaria del mismo país. Cuando el jefe de familia enseñó el permiso de residencia a la policía, los militares le contestaron que ‘la tarjeta de residencia no quiere decir nada’. Eric, un refugiado maliense, me explicó que la policía lo había parado en la calle acusándolo de ser en situación administrativa irregular. A nunca habían valido sus esfuerzos de explicar que sí, tenía papeles: la policía lo había detenido y obligado a montarse en una guagua que de Rabat iba a llevar a los pasajeros hacia un paradero desconocido. La guagua había llegado ya a los bordes de la ciudad cuando alguien del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) había logrado ponerse en contacto con los policías que estaban en la guagua, quien dieron el orden de parar el vehículo y dijeron a las personas que tenían ‘los papeles del asilo’ de bajar.

Algo parecido pasó a Maurice, un joven afroamericano nacido y criado en Estados Unidos. Maurice vivía en un barrio central de Rabat con un permiso turístico, y fue detenido mientras volvía del ultramarino de la esquina por dos policías que iban de paisano. Enseñó su permiso de conducir, ya que no tenía la costumbre de llevarse pasaporte cada vez que iba a por refresco en la tienda de al lado. Sin embargo, los policías lo llevaron a la comisaria, donde les tomaron las huellas y le cuestionaron varias veces sobre sus ‘verdaderas orígenes’. Luego Maurice fue obligado a subir a una guagua juntos a unas veinte personas más, y liberado en la estación de guaguas de una ciudad del centro de Marruecos, a centenares de km de su casa. Los más afortunados, como Maurice, por pura casualidad llevaban consigo bastante dinero para comprar un billete de guagua de vuelta a Rabat. Los demás, se quedaron ahí, hasta que no pudieron encontrar una manera de recolectar el dinero necesario a volver a sus casas.

Reflexionando sobre su história, Maurice comentó: ‘A veces me pregunto… tengo antecedentes policiales aquí [en Marruecos] ahora? Porque a ver, me tomaron las huellas… y si tengo un expediente, ¿qué acusación pusieron? ¿Tener la piel negra?’. De hecho, el color de la piel era la única cosa en común entre todas las personas que habían sido detenidas de manera arbitraria a partir del verano de 2018. La ‘ilegalidad’ que se controla a la frontera euroafricana se transforma en una herramienta de castigo que poco tiene que ver con la real situación administrativa de una persona. La prensa marroquí reportó que los funcionarios de policías de distintas zonas de Tánger habían recibido la simple orden de ‘expulsar todos los negros del barrio’ para cumplir con los imperativos del control fronterizo, como relatò el periodista marroquì Salaheddine Lemaizi en un articulo de agosto 2018.

La ‘ilegalidad’ no es un estatus naturalmente definido, es más bien una categoría excluyente construida por la ley y activada a través de formas de prejuicios racializadas que estructura las sociedades a través de jerarquía sobre peligrosidad, visibilidad y merecimiento. Así, el racismo canaliza el control solamente sobre ciertos cuerpos migrantes, haciendo así que las personas con piel oscura sean tachadas más fácilmente de ser sospechosas, desviantes, ilegales. Es en este contexto que se puede entender porque el caso de Maurice se revela casi paradójico: Maurice tiene un pasaporte del Norte Global, pero la lógica de perfilado racial que estructura el control fronterizo prevale sobre la libertad de circulación garantizada por su pasaporte estadounidense. En los ojos de los policías, el color de la piel de Maurice pone en cuestión la ‘Norte americanidad’ que se afirma en su documentación, ya que la nacionalidad estadounidense y los privilegios que conllevan parecen ser construidos como somáticamente blancos. La crítica feminista Sara Ahmed subraya que ‘tener el ‘justo’ pasaporte no hace ninguna diferencia cuando tienes el cuerpo o el nombre equivocado’, ya que ‘el extranjero con el ‘justo’ pasaporte podría causar aún más problemas, ya que es quien corre el riesgo de colarse’.

Unos minutos despues, María llego al local, completamente empapada de agua. Terminamos de envolver los bocatas en el papel, y dispusimos todo en una caja de cartón. Meryem me dijo que María y yo podíamos irnos, ya que al llover tanto no valía la pena que se quedara tanta gente para repartir. Salimos del edificio, y corrí hasta el otro lado de la calle para encontrar algo de reparo de la lluvia. Mientras que nos íbamos, me giré a mirar la entrada de la asociación. Lucien llevaba la caja de cartón en mano, como si no supiera si era mejor quedarse ahí esperando a que la gente viniera a recoger la comida o salir a la calle a buscarlos. Michel le reparaba con un paragua.